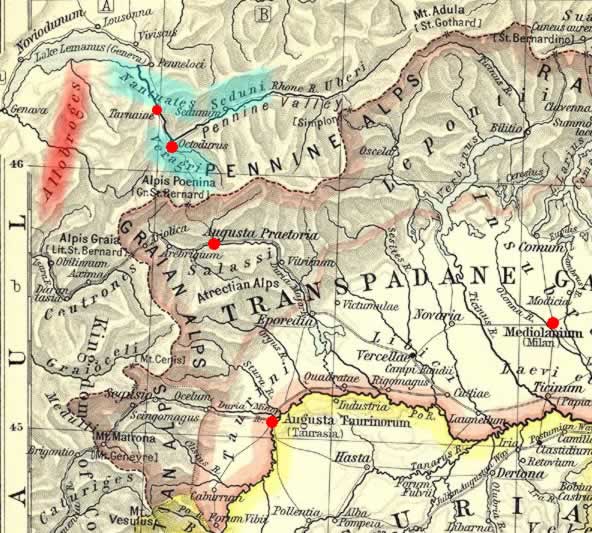

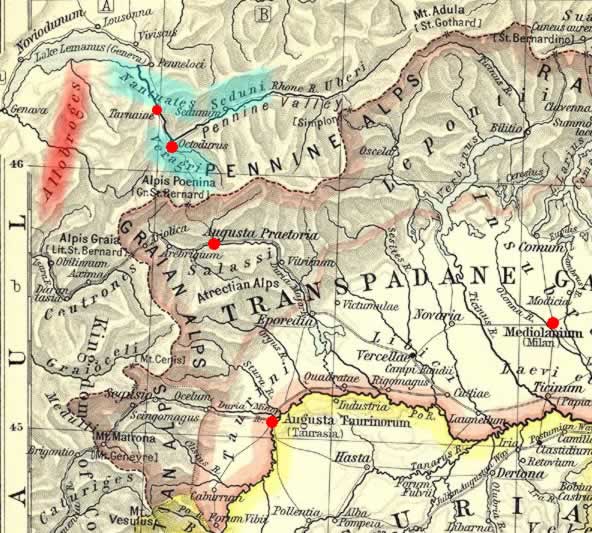

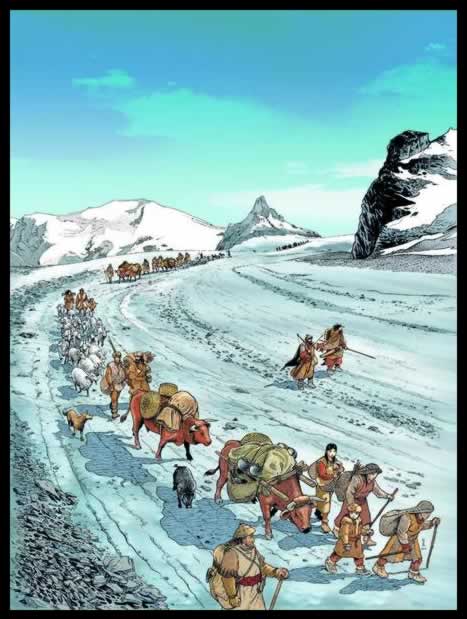

(1) Après plusieurs jours passés dans ce bourg, et employés par Galba à faire venir des vivres, il apprit tout à coup de ses éclaireurs que tous les Gaulois avaient, pendant la nuit, évacué la partie du bourg qui leur avait été laissée, et que les montagnes qui dominent Octoduros étaient occupées par une multitude immense de Sédunes et de Véragres. (2) Plusieurs motifs avaient suggéré aux Gaulois ce projet subit de renouveler la guerre et d’accabler notre légion. (3) Ils savaient que cette légion n’était plus au complet, qu’on en avait retiré deux cohortes, que des détachements partiels, servant d’escorte aux convois, tenaient beaucoup de soldats absents, et ce corps ainsi réduit leur paraissait méprisable ; (4) ils croyaient de plus que le désavantage de notre position, lorsqu’ils se précipiteraient des montagnes dans le vallon, en lançant leurs traits, ne permettrait pas à nos troupes de soutenir leur premier choc. (5) À ces causes se joignaient la douleur d’être séparés de leurs enfants enlevés à titre d’otages, et la persuasion que les Romains cherchaient à s’emparer des Alpes, moins pour avoir un passage que pour s’y établir à jamais, et les réunir à leur province qui en est voisine.

(1) En recevant ces nouvelles, Galba, qui n’avait ni achevé ses retranchements pour l’hivernage, ni suffisamment pourvu aux subsistances, et que la soumission des Gaulois, suivie de la remise de leurs otages, faisait douter de la possibilité d’une attaque, se hâte d’assembler un conseil et de recueillir les avis. (2) Dans ce danger, aussi grand que subit et inattendu, lorsque l’on voyait déjà presque toutes les hauteurs couvertes d’une multitude d’ennemis en armes, qu’on n’avait aucun secours à attendre, aucun moyen de s’assurer des vivres, puisque les chemins étaient interceptés, (3) envisageant cette position presque désespérée, plusieurs, dans ce conseil, étaient d’avis d’abandonner les bagages et de se faire jour à travers les ennemis afin de se sauver par où l’on était venu. (4) Cependant le plus grand nombre, réservant ce parti pour la dernière extrémité, résolut de tenter le sort des armes et de défendre le camp.